一晃又重阳,正思何处赏秋光时。10月29日,宁河区档案馆在“红色仁家”举办“携手重阳,拾光觅影”活动,邀请我们和当年赵庄、板桥、廉庄、宁河、赵本、东棘坨等公社的河西大会战亲历者代表与馆里老同志同去参观河西大会战记忆展。

大巴车沿绿树成荫的卫星路疾驰,到东白闸右拐驶上潮白河堤,便远远望见土黄色调的河西大会战记忆展馆静静矗立在张老仁村西。模拟当年劳动者夯筑的土方外墙和展厅门口巨大中国红的“饭碗”造型,格外醒目。这是资深设计家张锡堃老师的构思,寓意这场会战初心是为老百姓解决“吃饭”难题。七级台阶,则蕴含了会战发起的时间一一1977年。

当年大会战的亲历者

原赵本公社李成村亲历者代表和村支书肖全德(左)合影

拾级而上时,亲历者们不约而同地挺起了胸膛,仿佛在自豪地宣告:河西大会战你好,当年的我们来了!推开大门,序厅中央的群雕,瞬间将时光拉回半个世纪前——文化志愿者赵逸举义务创作的雕像群里,推车的、拉坡的、抬筐的,个个意气风发,斗志昂扬,那是宁河人团结奋斗的生动缩影。雕塑后侧,“乌云散去,阳光倾泻”的背景,昭示着艰辛过后终见光明的真理。两侧墙壁上,毛泽东主席“水利是农业的命脉”与习近平总书记“中国人要把饭碗端在自己手里,而且要装自己的粮食”的语录遥相呼应,字里行间满是国家对农业的重视,也让人想起当年战天斗地的底气来源。

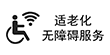

“一定要根治海河”的号召犹在耳畔,10余载接续奋斗已载入档案。模拟的全县农田基本建设广播动员会场前,我们驻足良久,那些带着乡音的喇叭声,似乎穿越时空还在展厅里缭绕回荡。

在展墙的老照片前,亲历者们一眼认出当年会战总指挥曹景芝和副总指挥李荣庭,崇敬之意和怀念之情便犹如潮白河水汹涌而来。为指挥河西大会战,这两位总指挥吃住在工棚。当年县委11名常委里,8人在一线,全县1231名干部参战。县委书记邢国俊,自行车上绑着一把锨,走到哪干到哪,“晴天一身汗,雨天一身泥”。东棘坨公社总指挥朱思让,患着美尼尔综合征仍坚持分土方,工地上昏倒醒来后说的一句“我就是有个爱昏迷的小毛病”,至今让人忆起仍眼睛湿润。

“上至龙头拐,下至开裆裤”——当年,作为主战场东棘坨公社的这句口号,成了会战精神的生动注脚。在红大嫂抬筐的模拟像前,张连香老人的故事被重新提起:1977年国庆那天,她和一个肤色黝黑的老头一起抬筐,后来她才知道,那个老头竟然是县委副书记、会战总指挥曹景芝。当年东棘坨公社拖拉机站站长杨志忠,激动回忆起当年和县农机局副局长刘兆海同住拖拉机站,漫长的冬夜,没有被子,两人挤在一起盖一床被,他心里过意不去,刘局长说,民工们都住野地工棚,我们这点苦算什么!

窝棚、窝头、咸菜展区前,原赵本公社李成大队的傅义和、肖树德等老人忍不住感叹道,那时早上窝头咸菜、晚上咸菜窝头,中午大锅熬白菜,天不亮上工,顶着星星收工,可没人喊苦没人叫累。原东棘坨公社武装部长付士勇,讲起在王洪村和民工们“两个五点半,中午地吃饭”情景时,话语里还洋溢着对乡亲们的赞叹和眷恋。在李秀村当过工作队员的崔士忠回忆道:当年工地大喇叭常播放《东方红》《社员都是向阳花》等,一次播《乌苏里船歌》,唱到“啊啦赫呢哪”时,河底挖泥的民工就跟着唱“在河里哪,正在河里哪!”开心的笑声,仿佛是新一曲劳动快乐之歌在河底骤然响起……

骨干队伍展区前,“青年突击队”“红大嫂”“铁姑娘队”“小老虎班”旗帜飘扬。老人们的目光亮了起来——因为他们知道,在孟庄闸至东白村近50里的工地上,人山人海中,有他们当年鏖战的身影。

有人讲起王洪村“铁姑娘队”的故事,降温那天渠底结了薄冰,队长李艳珍带着姑娘们光脚踩冰排水,脚冻木了,上岸跺跺脚继续干。这一幕被总指挥曹景芝撞见,感动得连声夸赞,铁姑娘,真是铁姑娘啊!

还有东棘坨村的高振堂,8个儿子1个女儿,自己在工地当炊事员,大儿当班长,二儿当组长,三儿在家干台田,他告诉孩子们,全县支援咱,咱得好好干啊!后来,他常跟人说,多亏了会战,不然8个儿子娶媳妇盖房,我们老两口子不累死也愁死啊!

展厅奖品栏里,一尺大小的奖状、印字的毛巾、带奖字的瓷茶缸、高粱柴禾,还有红高粱。那时很多生产队没钱买奖品,超额完成土方最高奖励半斤红高粱,亲历会战的老人们无限感慨地说:“半斤红高粱,一碗汗珠子啊!”

来到工具展区,看到当年亲历者胡永顺、刘德森等人捐赠的铁锨、大筐、小推车等工具时,傅义合老人忍不住试着推一下说,小推车不用学(读xiao音),全靠屁股摇,我就是不惜力,摔了几个跤就会的!原宁河公社的王来峰,15岁就参加挖河,他说,河西大会战是我刻骨铭心的记忆,扁担炖肉是对我人生的历练,他告诉人们,那时他用的大铁锨一尺半长,掘土还要“捺”到“锨裤子”……

展馆的沙盘前,所有人都放慢了脚步。那是根据馆藏绘制的河西大会战核心成果图——一张覆盖全域的“水利网络”。大会战于1977年10月开工至1982年竣工,5年间累计完成挖掘16条主次深渠、180条支渠总长456公里,223处水利设施投入使用。2.98万亩土地平整,3.6万亩台条田成型,22万亩耕地变成高产稳产田,蓟运河西五公社从此变成鱼米之乡。沙盘旁那张《蓟运河西大会战土方情况表》,每一个数字的背后,都是无数双手的血泡和汗水湿透衣衫的结晶。

运营团队还为我们准备了《我是农民》文艺节目送上节日祝福。节目由我区朝阳花园醉夕阳艺术团演出,曾获得天津市大赛一等奖。有趣的是现场互动,将亲历者和众人分成两个组,选出王来峰、付士勇两位组长。出人意料的是,竞答现场亲历者们竟然把当年大会战不甘示弱的精气神显露出来,先是两个组长抢答争先恐后,随后是组员们助阵你争我抢。特别是两位组长的感言引起共鸣,都收获了热烈掌声。更妙的是,作为裁判的月欣馆长,巧妙地将百分制的99分别裁判给了双方,既实现了双赢,又蕴含了“九九重阳,健康长寿”的祝福,众人皆大欢喜,把“携手重阳,拾光觅影”的欢愉气氛推向了高潮。

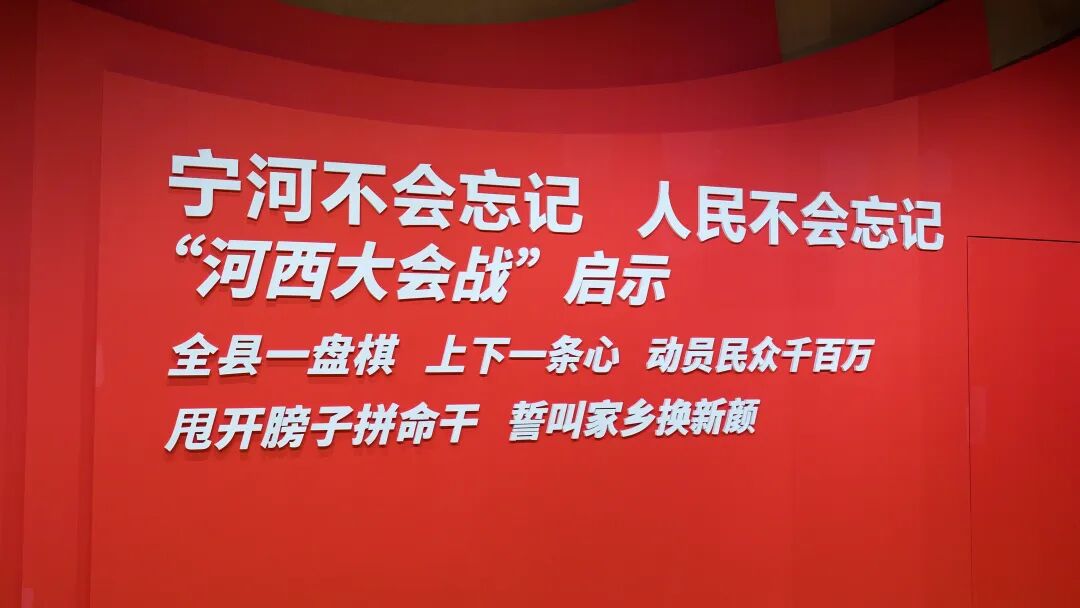

当年英姿飒爽,如今鬓发苍苍。参观成果时,亲历者们的眼睛多次湿润。看到稻田飘香的大地,他们为青春付出而骄傲;看到沟渠纵横的田野,他们为造福子孙后代而欣慰;看到“宁河不会忘记”标语,他们竟然忍不住动容。这使我们想起9月28日河西大会战开展那天,一位叫张义生的亲历者特意从廉庄镇赶来,见到区委凤祥书记,他热泪盈眶地说:“谢谢区领导,谢谢你们没忘记我们这代人!”肺腑之言,字字情深,表达了当年亲历者的共同心声……

记忆展馆过重阳,我们拾光觅影,已不只是对档案复活的见证和往事的追忆——那些刻在泥土里的奋斗、融在岁月里的坚守,正化作一束光,照亮后辈前行的路,也让“艰苦奋斗、无私奉献”的会战精神,在重阳的暖意里愈发光亮辉煌。